皆さんこんにちは。

ヒノキの花粉症に悩まされるのも、あと少しですね。

昨日の天気予報では、明日(14日)から花粉が少なくなってくるみたいです。

さて本日は「安全帯(墜落制止用器具)からフルハーネスへ」を紹介します。

労働安全衛生法(安衛法)が改正され、2019年2月1日から施行されました。

代表的な変更があります。

・「安全帯」から「墜落制止用器具」に名称が変わった

・6.75m(建設業では5m)以上のところではフルハーネス型安全帯を使用しなければならなくなった

・フルハーネス型安全帯を使用するには、特別教育の受講が必要になった

建設現場で働いている方は、フルハーネスがもう当たり前でしょうね。

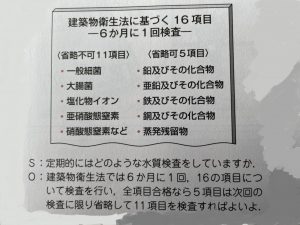

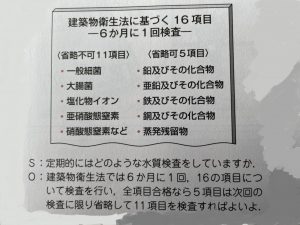

給水の水質検査について

建築物(不特定多数の使用、利用の)の飲料水は1週間以内に1回塩素濃度を測定して管理しています

そして1年に2回、上記の表の項目を検査しています

温度の高い時期(6月1日から9月30日の間)には消毒副生成物という人体に悪影響を及ぼすトリハロメタンなども検査します

そして飲み水を貯めておく水槽を1年に1回は清掃してください

清掃時の貯水槽内部の点検や揚水ポンプ、加圧ポンプの点検も実施しましょう

受水槽(FRP製)は一般的に15〜20年ほどの耐用年数です。この15〜20年の5年の差は受水槽のメンテナンスや保守点検などの予防保全を行なっている場合と、そうではない事後保全のみの場合によって変動します。

メンテナンスの種類は様々であり、水槽本体の点検清掃から槽内に貯めてある水の検査などもあります。

安全な水を供給先に供給し続けるには、適切なメンテナンスと周期などを把握し、計画的にメンテナンスを実施していく必要があります。

受水槽本体や周辺機器の劣化や機能低下が発生してからの修理・修繕を行うという事後保全は出来るだけ避けたいものです。

皆様こんにちは。

花粉症が酷く、毎日苦しんでおります。

さて本日は配管について、いくつかの種類をご紹介します(配管なくしては、生活はできません。)

・水道管の代表、塩ビ管(塩化ビニル管)です

錆びない、耐食性、耐薬品性、軽量で安価と、とても優れています

・塩ビライニング鋼管

機械的強度が高い、防食性、摩擦係数が低い

工業用に使用される事が多いです。

・銅管

耐食性、耐熱性、錆びない

塩ビ管に比べると、高価ですね。

・合成樹脂管(華僑ポリエチレン管、ポリブデン管)

可とう性が有り、施工性が抜群です。

今は合成樹脂管が主流ですね。

飲料水の入った水槽です

屋上に設置されていて重力で水道配管から水が出てくるというシンプルな方式です

この画像の水槽は設置されてから40年くらい経っています

紫外線にさらされて樹脂が劣化してガラス繊維が浮き出てきて(ガラスが飛散して)不衛生です

内部、外部を補修するということもできますが

新しい水槽に交換した方が良さそうです

加圧給水ポンプ、水槽の点検など貯水槽清掃の際には実施してください

ポンプやタンクの延命や突然の断水の予防のために

配管の劣化要因として代表的な腐食ですが、腐食にも様々な種類に分かれます。

全面腐食といって配管全体の表面が腐食し、錆を発生させるか減肉していくものがあります。

局部腐食は、文字通り表面の一部分のみ腐食が進行し他の部分はあまり腐食しません。この局部腐食からもさらに種類に分かれていき、現象は多岐に渡ります。

配管の種類によっても腐食の仕方や原因などは様々なのですが、最も腐食しやすいのは継手などの接続部です。

次回は配管腐食への対策についてお話します。

皆様こんにちは。

日中は暖かい日が多くなりましたが、早朝及び日が暮れるとまだまだ冬の気温ですね。

今回はレンジフードを紹介いたします。

レンジフードとは、台所コンロの上部に設置された排気ファンとフードを合わせた呼称です。

換気扇と同じと勘違いされるかもしれませんが、別の物です。

大きい違いは

・使用する排気ファンの種類が違う

・排気ダクトの有無

レンジフードは換気扇のように外壁に設置しません。

排気ダクトと呼ばれる風の通り道に接続する為、極端な話し部屋の中央にも設置できます。

見た目も良く、オシャレな物も多く出ています。

実は私も変えたいなと、最近思っています、、、

年季が入った建物です。

給水埋設管で漏れている。どこかで漏れていることはわかっています。

バルブを設置して系統を分けて、あとは音聴棒で漏れている音が聞こえるか。

各水栓で確認します。

1分に1リットルの漏れなので聞こえるはず・・・

で。トイレ(ロータンクの)の給水管のようです。

しかし漏水箇所がわかっても、その部分だけを修理しても他の水栓も同じ年数経っているわけで。

修理したとたん他から漏れてきた・・・ということもあります。

ので、洗濯、トイレ、洗面、浴室への給水管を露出で引き直すことになりました。

作業後の話はまたの機会に。

フロンガスは1928年に作られた化学物質です。

燃えにくく、分解しにくく、人に無害である性質を持っているガスです。身近な電化製品などに使用されていましたが、分解しにくい性質のため長期間かけて上空を漂いオゾン層を破壊していました。

そこで開発されたのが従来のフロンガスよりも環境に影響を及ぼしにくい「代替フロン」というもので、HCFCとHFCの2種類があります。

その後さらに改良が加えられ「新代替フロンHFC」というものが開発され、冷蔵庫やエアコンなどにも使用されています。

とはいえ地球温暖化効果がないわけではないので、製造・使用も中止すべきだという声があがっているのが現状です。

皆さん新年もよろしくお願いいたします。

毎朝思う事は、「寒い」ですね。

数年の一度と言われる寒波が日本列島を覆い、各地域で被害が出ています。

今回は寒波による、給水管凍結についてご紹介します。

画像は給水管の中の水が凍ってしまい、水が流れなくなってしまったものです。

凍結する条件としては

・外気温度がマイナス3度以下

・雪が降り上空気温がマイナス6度以下 等々が言われます。

しかしマイナス2度だったとしても、強風が吹いていると凍結します。

これは人間と一緒で風に煽られると、実際の温度より寒く感じますよね。

凍結防止対策をとしては、水を使わない時でもチョロチョロでいいので水を出しておく事です(あまり出すと水道料金が、、、)

水が流れていると凍る事はありません。

凍結してしまうと、しばらくの間断水になり生活に支障をきたします。

※凍結した時にお湯をかける方がいますが、熱湯は絶対ダメです(配管破損の原因になる)

ぬるま湯(30度から40度ぐらい)でゆっくり解凍してください。

是非出来るだけの対策をしてください。